子ども医療費助成制度

0歳から中学校修了前までの子どもに対して、医療費の一部を助成するものです。

令和7年4月から子ども医療費助成を拡大します!

子ども医療費助成拡大について (PDFファイル: 104.3KB)

対象となるお子さん

- 恵庭市に住民登録をしている方

- 健康保険に加入している方

- 0歳~中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方

※令和7年4月からは、0歳~高校生年代(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方 - 保護者(生計を主として維持する方)の前年(または前々年)の所得が限度額未満の方

助成の内容

医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。

ただし、お子さんの年齢や世帯の課税状況により次の一部負担金がかかります。

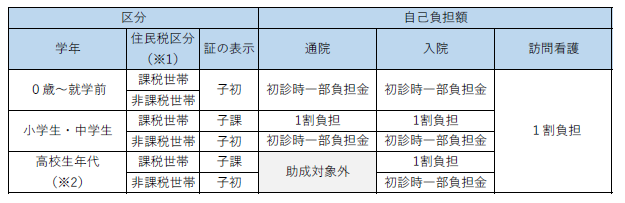

令和7年4月1日から

※1 課税世帯とは、住民課税の方が一人でもいる世帯をさします。

※2 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象となります。

高校に就学していないお子さんも助成の対象となります。

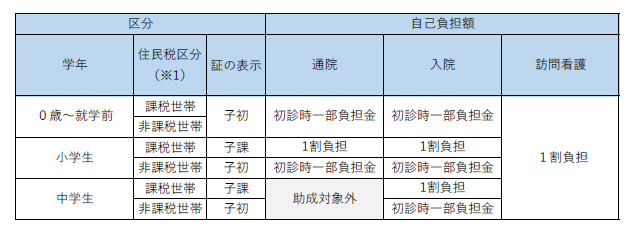

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

初診時一部負担金

初診時に一部負担金(医科:580円 歯科:510円)が発生します。

※調剤、柔道整復・鍼灸マッサージについては、初診時一部負担金が発生しません。

1割負担

保険診療のうち、総医療費の1割が自己負担となります(月額上限額あり)

高額医療費について

1ヶ月の自己負担額の合計が以下の金額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。

同一世帯に子ども医療費助成の受給者が複数いる場合は、自己負担額を合算することができます。

・入院+通院 57,600円(多数該当44,400円:※3)

・通院・訪問看護のみ 18,000円(年額上限14万4,000まで:※4)

※3 当月を含む過去12ヶ月以内に同一世帯内で3回以上、自己負担上限額の57,600円に達した月がある場合、4回目から適用される自己負担上限額。

※4 対象期間:毎年8月~翌年7月診療分。

この医療費助成の対象外となるもの

- 予防接種、薬の容器代・文書料などの保険適用外のもの

- 入院時の食事療養費等の自己負担分

- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる場合

- 交通事故など第三者行為による負傷で医療機関等を受診する場合

- 高額療養費や付加給付金などが支給される場合、その支給額相当分

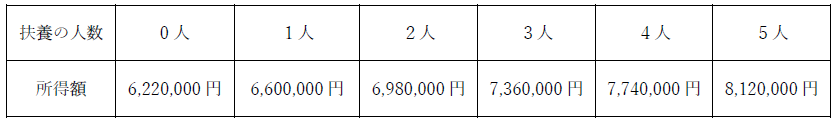

所得制限額表

*扶養の人数に老人扶養が含まれる場合は、1人につき6万円が所得額に加算されます。

*所得の合計額から10万円を控除した金額から、下記各種控除額を差し引いた残額が上記「所得制限額表」の範囲内であれば受給者証の交付対象となります。

<各種控除>

雑損控除、医療費控除、小規模共済控除、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除、社会保険料控除

申請の方法

医療助成を受けるには、「子ども医療費受給者証」の交付申請が必要です。

次のものをお持ちになり市役所、支所・出張所で申請してください。

※支所・出張所で申請した場合、受給者証については郵送での対応となります。

※お子さんが生まれた場合は、健康保険加入手続きが完了した後、申請をしてください。

申請に必要なもの

- 子ども医療費受給者証交付申請書

- 対象となるお子さんの健康保険情報を確認できる書類等(※5)

- 所得課税証明書またはマイナンバーの利用に関する同意書(※6)

- 申請者(保護者)の本人確認書類

※5 健康保険の「保険者番号」「被保険者等記号・番号」について確認が必要となります。

なお、マイナンバーカード単体でのお取り扱いはできません。

※6 受給対象者の生計維持者(非課税世帯の場合は生計維持者と18歳以上の世帯員全員)が下記のいずれかに当てはまる場合に必要となります。

- 今年(助成開始月が1~7月の場合は昨年)の1月1日の住民登録が恵庭市外

- 今年(助成開始月が1~7月の場合は昨年)の1月1日に恵庭市外で住民税が課税されている

「マイナンバーの利用に関する同意書」を提出いただくと、マイナンバーにより他市区町村での所得課税情報を照会し、受給者証の交付判定をします。

「子ども医療費受給者証交付申請書」と「マイナンバーの利用に関する同意書」は市役所及び支所・出張所にご用意があります。

子ども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 65.3KB)

子ども医療費受給者証交付申請書(記入例) (PDFファイル: 124.3KB)

マイナンバーの利用に関する同意書 (PDFファイル: 125.6KB)

マイナンバーの利用に関する同意書(記入例) (PDFファイル: 352.7KB)

医療機関で受診するとき

受診の際は、毎回必ず「子ども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

国公費と子ども医療費助成の併用

子ども医療費助成の他に、国公費(特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病等)の受給者証をお持ちの場合は、国公費が優先して適用され、国公費適用後の自己負担額が子ども医療費助成の対象となります。

医療機関を受診する際には必ず国公費の受給者証と併せて子ども医療費受給者証もご提出ください。

医療費の払い戻しについて

次に該当する場合は、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。

診療日の翌月1日から3年以内に申請していただくことにより、本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。

- 道外の医療機関を受診したとき

- 受給者証の交付前に受診したとき

- 受給者証を提示しないで受信したとき

- 補装具・治療用装具を作ったとき

- 医療機関に支払った自己負担額が1ヶ月の負担上限額を超えたとき

申請に必要なもの

- 領収書(医療費明細の分かるもの、原本)

- 対象となるお子さんの受給者証

- 対象となるお子さんの健康保険情報の確認できる書類等

- 振込先口座のわかるもの(通帳など)

10割を自己負担された方

先に保険者(健康保険組合、国保など)に療養費を請求し、保険給付分の払い戻しを受けた後、上記必要なものに合わせて次のものをお持ちください。

- 保険者から交付される「療養費支給決定通知書」

- 補装具・治療用装具の場合、医師の証明書

子ども医療費助成申請書(記載例) (PDFファイル: 150.3KB)

高額療養費および付加給付金

保険診療に係る1か月の自己負担額が一定額を超えた場合は、保険者から高額療養費として超えた分が支給されます。また、そのほかに保険者から付加給付金として自己負担分の一部を払い戻す場合があります。

恵庭市の受給者証で助成を受けた場合、自己負担分はご本人に代わって恵庭市が負担していますので、恵庭市が保険者から高額療養費および付加給付金の支給をうけることがあります。

この際、被保険者の方の申請が必要になる場合がありますので、別途お知らせしています。(高額療養費支給申請書(代理受領委任状)を提出していただきます。)

また、保険者から被保険者の方が直接支給を受けた場合は、後日恵庭市へ返還していただくこととなります。

登録事項に変更があったとき

受給者証の交付を受けた後に、次のような変更があったときは、変更の届出をしてください。

- 住所・氏名が変わったとき

- 加入している健康保険が変わったとき

- 生計維持者が変わったとき

- 世帯構成が変わったとき

- 生計維持者や世帯員の課税状況が変わったとき

受給資格がなくなる場合

次の場合は受給資格がなくなります。受給者証は使用できませんので、早急に届け出て受給者証を返還していただくことになります。

受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。

- 市外へ転出するとき(再転入時は新たに申請が必要です)

- 健康保険の資格がなくなったとき

- 生活保護を受けることになったとき

- 有効期間が終了したとき

- 修正申告等により、主として生計を維持する方の所得が限度額以上となったとき

特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用しています

子ども医療費助成の一部に「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用しています。交付金は、交付を受けた年度に基金に積み立て、翌年度以降の子ども医療費助成事業に充当します。

医療機関の皆様へ

平成30年8月診療分より、子ども医療費の医療費請求は、受給者証に表示のある公費負担者番号をレセプトに記載して、北海道国民健康保険団体連合会または社会保険支払基金北海道支部へ提出していただきます(柔道整復・鍼灸マッサージは除く)。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。

保健福祉部 国保医療課

電話 :0123-33-3131(内線:1161)

ファックス :0123-34-2220

お問い合わせはこちら

更新日:2024年12月19日