令和5年度 第14回恵庭市小中学生調べる学習コンクール

調べる学習コンクール表彰式 講評 審査委員長 島松小学校長 木谷 金吾

入賞されたみなさん、誠におめでとうございます。今年度の作品は、小学生146点、中学生147点、合計293点と、非常にたくさんの応募がありました。その中から選ばれた小学生の部6点、中学生の部6点について、感想等を含め講評を述べさせていただきます。

色々な文献や資料を調べたり、作品をまとめるにあたっては、各学校の先生のご指導や家庭でのご協力があったことと思います。一緒に協力しながら一つの作品を創り上げていく過程は、子どもの成長とともに、家族の絆が深まっていくことにもつながるものと思います。

最後に、これからも本コンクールを通して、子どもたちの読書活動が充実したものとなり、豊かな心や主体的に学ぶ力が育まれることを願い、本取組みを支えていただいた全ての方々にお礼を申し上げ、審査委員長のまとめとします。

令和5年度入賞作品・講評

市長賞

小学生の部

「点字ブロックは道しるべ」

恵み野旭小学校5年

白鳥 弥生さん

全国コンクール 第27回図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞

《講評》

点字ブロックについて調べようと考えたきっかけが、単に自分の興味や関心だけでなく、視覚障害者の立場になってその安全面が心配になったというところに大変感心しました。調べ方についても、恵み野本館、島松分館、恵庭分館の3ヶ所の図書館から、合計19冊もの参考図書を借りて調べただけでなく、実際に点字ブロックを作っている工場を見学したり、市内の点字ブロックのある場所に行って写真を撮ったりと、時間をかけて詳しく調べ、かわいいイラストも交えて丁寧に作られています。まとめに書かれてあった図書館司書になりたいという夢をぜひ叶えて欲しいなと思いました。

中学生の部

「多様性の未来へ LGBTQ+

~性別は無限大~」

恵庭中学校1年

網澤 なの花さん

全国コンクール 第27回図書館を使った調べる学習コンクール 優良賞 受賞

《講評》

中学校の制服で「スラックスを履いている女子はいるのに、スカートを履いている男子はなぜいないのか」と疑問を持ったことをきっかけにLGBTQ+について調べています。まず、この発想と着眼点が素晴らしく、また、自分にミッションを与えながら、疑問を一つひとつ解決していくスタイルの調べ方も斬新で工夫されていると感じました。難しいテーマであるにも関わらず、文献やサイト、新聞記事、インタビューなども駆使しながら、丁寧に分かりやすくまとめられており、非常に質の高い作品でした。

教育長賞

小学生の部

「アリの研究」

若草小学校3年

戸塚 大心さん

全国コンクール 第27回図書館を使った調べる学習コンクール 佳作 受賞

《講評》

とてもリアルで上手に描かれたアリのイラストから始まるこの作品は、実に8種類ものアリについて、その特徴や生態などを詳しく調べ上げています。しかも、文献だけでなく、実際にアリを捕まえて写真を撮ったり、捕まえたアリを飼育して観察もして調べています。熱心に研究に取り組んでいる様子と、まだ見付けられていない種類のアリを捕まえたいという感想から、アリの研究に対する非常に高い意欲が感じられる作品でした。

中学生の部

「マジカル ミステリー ツアー

~小樽~」

恵明中学校2年

清野 杏奈さん

全国コンクール 第27回図書館を使った調べる学習コンクール 奨励賞 受賞

《講評》

昭和初期、小樽のオタモイ断崖絶壁に建てられた「龍宮閣」の写真をきっかけに、小樽の「ちょっと不思議なもの」について調べています。「龍宮閣」はもう存在しませんが、当時の文献や写真、新聞記事など古い資料を自分の足でたくさん集め、まるでスクラップブックのようにきれいに整理するなど、情報の活用の仕方や表現の仕方に非常に工夫が感じられる作品でした。また、同じような調査をしている研究者をリスペクトしている姿勢も共感が持てました。

学校図書館活動推進協議会長賞

小学生の部

「廃油の使い道」

和光小学校6年

伊藤 詩恩さん

《講評》

同じリサイクルでも普段あまり関りが少ない「廃油」に着目し、廃油からバイオディーゼル燃料や石けんが作られていることを詳しく調べています。特に、廃油を回収している会社に直接質問をしたり、自宅で出た廃油を使って実際に自分で石けんを作り、その過程を写真付きで詳しくまとめています。廃油をきっかけに琵琶湖での水質汚染防止の取組まで調べるなど、環境問題へとステップアップした、非常に調べた道筋がしっかりした質の高い作品でした。

中学生の部

「大人探してます」

恵明中学校3年

佐川 睦日さん

《講評》

「自分が将来どんな大人になりたいのかまだわからない」だから「大人探し」をするという動機から、実に23冊の参考文献や多くのサイトを活用して調べています。「大人」について調べながら、随所に自分の考えや思いが散りばめられており、まるで小説や物語かのようなまとめ方に表現の工夫を感じました。もしかすると、「大人探し」をしながら「自分探し」をしていたのではないかと感じる素敵な作品でした。

審査委員長賞

小学生の部

「心臓の研究」

若草小学校6年

戸塚 一心さん

《講評》

学校で学習した心臓突然死に関心を持ち、心臓についてさらに深く調べたいという強い意欲が作品から感じられます。医学的な文献もあり、難しい研究だったと思いますが、心臓の働きから心臓の病気、突然死の予防まで、とても分かりやすくまとめられています。特に、家族全員の血圧を平常時や運動後など場面ごとに測って、血圧が高めなおばあちゃんに、血圧が下がる方法を教えてあげたいと考えるなど、家族思いな気持ちと健康に対する関心の高さが表現された素晴らしい作品でした。

中学生の部

「食品ロスをなくせ

~米1粒が世界を救う~」

恵明中学校3年

黒澤 莉玖さん

《講評》

授業で「食品ロス」について学んだことをきっかけに、世界の食糧危機の現状について調べています。食べ物に困っている世界の人たちを救いたいという強い思いが動機になっていて、大変素晴らしいと感じました。食料危機には様々な原因がありますが、表やグラフなどのデータ、画像などをうまく整理しながらまとめています。世界的な社会問題だけに大きなテーマではありますが、最後に、自分なりにできる「小さな一歩」を実現していきたいという決意が述べられていて、とても関心させられる作品でした。

奨励賞

小学生の部

「骨折をしてから骨が治るまで」

柏小学校6年

梅坪 伸樹さん

《講評》

調べるきっかけが面白いと言ったら失礼ですが、骨折したというピンチをチャンスに変え、骨折が治る過程についてポジティブに研究している姿勢に大変感心しました。骨折した本人でなければ手に入らない貴重なレントゲン写真も添えてあり、痛々しさを感じるとともに、治っていく様子が非常に分かりやすくまとめていると思いました。さらに、骨を丈夫にする方法まで調べてあり、研究の広がりが感じられる作品でした。

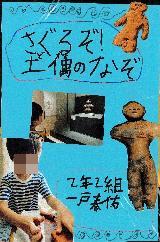

「さぐるぞ!土偶のなぞ」

恵み野小学校2年

一戸 奏佑さん

《講評》

いくら「びじゅチューン」を観たからとは言え、2年生で土偶に興味を持ったことに、まず驚きを感じました。調べた方法も、文献やサイトだけでなく、実際に北海道博物館に行って調べたり、粘土から自分だけの土偶を作ったりと、とても2年生とは思えないくらいのレベルの高さを感じました。何よりも縄文人になったつもりで、楽しく研究をしている姿が写真や感想から見て取れます。ぜひ、作った土偶は宝物として大事にして欲しいと思います。

中学生の部

「睡眠」

恵庭中学校3年

山本 美緒さん

《講評》

きっかけとしては、野球の大谷選手の言葉やポケモンのアプリのことなどが書かれていましたが、睡眠の役割や仕組み、睡眠不足が与える影響、睡眠に関わる病気や夢のことまで、非常に多岐に渡って幅広く調べ上げています。さらに、文献で調べたことだけでなく、一週間毎日、自分の睡眠データをアプリで記録して分析するなどの実践も加えてまとめられています。なかなかゆっくり眠れない毎日の私ですが、この研究を参考にして、ぜひ、自分も質の高い睡眠をしてみたい、と感じさせてくれる作品でした。

「AIってなんだ

~Pythonではじめて作ったAI」

恵明中学校1年

岡田 虹帆さん

《講評》

きっかけに書かれている文章を読むとscratch(スクラッチ)やPython(パイソン)というプログラム言語が出てきます。小学生の時からプログラミングに興味を持ち、今ではAIも作れるようになったことがよく伝わってきます。Python(パイソン)を研究してAIを作るという非常に高度な内容にも驚きましたが、作品自体もまるで大学生のレポートのようにまとめられており、本当に中学校1年生が作ったのかと感じるほどでした。最後に書かれてあったプログラマーになりたいという夢をぜひ叶えて欲しいなと思いました。

教育委員会教育部 読書推進課

電話 :0123-36-1545

ファックス :0123-37-2184

お問い合わせはこちら

更新日:2024年11月15日